デジタルラボラトリー研究会

Liverpool大学 見聞録

Materials Innovation Factory (MIF)

MIFは、材料科学研究を志向し、共用施設の役割を果たしています。4階建て(11,000 m²)の施設で、幅広い研究者層に向けた最先端の研究設備を提供しています。MIFは大学、企業、そして政府が協力する形で設立され、建設費は総額1億2千万ポンド(約225億円)で、そのうち建設費用は4,200万ポンド(約80億円)、研究装置の導入には5,000万ポンド(約94億円)が投入されました。ユニリーバが多額の資金を提供し、英国政府との2:1の割合での出資により実現したと聞きました。ユニリーバは2階部分を専有し、専用の研究エリアを構えています。MIF全体の共有機器にもアクセス可能であり、同社の研究所としても機能しています。(Liverpoolに別の研究所があります)

1階には、Open Access Laboratory(OAL)が設置されています。このラボは、研究者が自動実験装置や通常の実験装置を自由に利用できる共有スペースです。

3階と4階は、Andy Cooper研究室やMatthew Rosseinsky研究室です。Cooperグループには約60名の研究者が在籍しており、そのうち35名は博士課程の学生、15名はポスドクです。研究テーマは多岐にわたり、化学、ロボティクス、コンピュータサイエンスなど、幅広い分野がカバーされていました。化学分野では30名が専門的な研究を行い、ロボティクスには8名、その他の分野にはコンピュータサイエンスの専門家が参加していました。さらに、5名の研究コーディネーター(URA)が研究の進行を支援し、4名のテクニシャンが実験装置の運用を担い、秘書も含め10名が在籍していました。

幅広い分野の研究者が一つの研究室にいることが大変良いと思いました。政府からの資金提供は限られているものの、その分、政府からの要求事項も少なく、研究の自由度が確保されているようでした。

OAL 装置の共有

Open Access Laboratory (OAL)は、実験装置を研究者間で共有することを目的とした施設で、誰でも利用料を支払えば装置を使用することができる仕組みになっています。利用料は「MIF credit(ポイント)」に変換して使用され、企業利用者に対しては利用料が高めに設定され、MIFとしては収益性(ROI: Return on Investment)を高めたいとのことです。

OALには5名のマネージャーと20名の技術者が所属しており、高い技術力を持つスタッフが実験装置の運用や研究レベルの向上に貢献しています。特に博士号を持つ技術職員が「Technical Pathway」というキャリアパスのもとで活動し、研究者と同等の給与体系で待遇されています。こうした技術職員の存在により、MIFは高い水準の実験支援を提供し、バイオ分野、農業分野、さらには古代生物学に至るまで、多様な分野の研究を支える役割を果たしています。メンテナンスや日々の運営については、利用料からまかなっていること。しかし、機器更新は研究者が獲得する研究費から支出され、全体運営としては黒字化を達成していない模様です。それでも、このオープンアクセスのモデルは、日本のARIMや先端研究基盤共用促進事業においても参考となるモデルと考えられます。

自動化・自律化の方向性

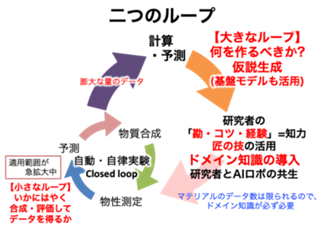

研究の自動化・自律化は、以下の二つの方向性のバランスを取ることで進められます。一つ目は、既存の実験装置をそのまま活用しながら、移動型ロボットが研究者の役割を担う形態です。二つ目は、実験装置自体を「ロボットフレンドリー」に設計し、装置を賢くすることです。その装置間を試料が移動していく形態です。これらの取り組みにおいて、ソフトウェアエンジニアやロボットエンジニアといった技術職員の役割が非常に重要となります。

ラボシステムインテグレータの存在も重要です。MIFでは、Labman Automation社によって開発された装置が使われており、UCバークレーでも同社の技術力が使われているようです。最大800 mLまでのスケールアップが可能で、産業界との連携では実用化までの時間を大幅に短縮することが期待されています。MIFに設置された巨大システムには、奥行き5メートルを超える大規模なものもあります。

日本の取り組みとの比較

カナダ、英国、日本では、モジュール型システムを重視した研究のアプローチが採用され、これにより、Configurable systemを通じて、研究のflexibilityを高めようとしています。このようなアプローチには、標準化が重要となるため、国際的な研究交流を促進する必要があります。

カナダや英国では、理化学機器メーカーとの連携が依然として弱いと感じました。これに対し、日本はJAIMAの取り組みが先行しており、標準化においてMaiMLやLADSといった先進的な取り組みを進めており、日本にとって国際競争力を高めるための大きなチャンスとなる可能性があります。

データ保管の分野においても、日本が他国に先行していると考えられますが、今後の課題として、どのように付加価値を高め、蓄積されたデータの活用をさらに推進するかが重要です。

アメリカや韓国は、大きなループで日本よりも先行しています。日本は世界の頭脳循環に入れるのでしょうか?この分野での追随が、今後の日本の競争力 の鍵となっていきそうです。

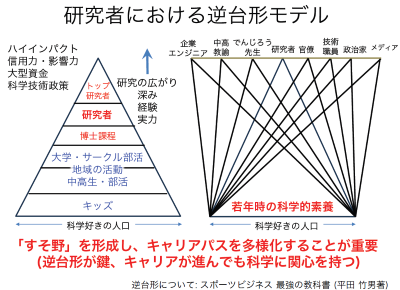

英国の研究者と話をしていると、博士のキャリアパスについて考えさせられました。従来のリニアモデルは階層構造になっており、「研究者」「博士課程」「大学・サークル部活」「地域の活動」「中高生・部活」…「キッズ」…と続きます。このモデルは、レールの上で博士を将来の研究者として育成するという観点です。しかし、博士のキャリアパスの多様化という観点が不足しているように思います。博士は「人類初のことを切り拓く力」を体得しています。これは分野を問うことはありません。ですからどんな仕事でも新しい展開を切り拓くことができるでしょう。ぜひ、博士のすゝめをお読みください。私自身、企業在籍時にマーケティング・セールスの仕事をしていました。その時の「頭の使い方」は研究と全く同じでした。

日本として研究の高みを目指すならば、すそ野を広げなければならないと考えます。富士山が高いのは、しっかりとしたすそ野があるからこそです。基盤層である「キッズ」レベルで科学に興味を持つ人口を拡大し、社会全体で科学好きな人々の数を増大させたいものです。科学的な素養を持つ人々が「すそ野」として広がり、博士課程に進学します。その後、多様なキャリアパスを形成することが理想と考えます。博士は、企業のエンジニアや中高の教諭、研究者、官僚、技術職員、政治家、メディアなど、さまざまな職業で活躍することができるでしょう。キャリアが進んでも科学に関心を持っていることが望ましいと考えています。このとき、逆台形のような方達になるでしょう。(逆台形について:スポーツビジネス最強の教科書(平田 竹男著))

博士人材の活用

MIFでは、博士人材の活用が進んでおり、ビジネスやマネジメントにも積極的に関与することが求められています。一例として、Dr. Jon MercerやDr. Ben Slaterといった博士人材がビジネス領域で活躍しています。Knowledge Expansion Scientistと呼ばれる役割によって具体化され、博士号を持つ研究者が、ビジネスとの連携や共同研究のマネジメントを担っており、若手の研究者にとっては、これがマネジメントスキルやURAへのキャリアシフトを図るためのステップにもなっています。また、MIFでは技術職員やテクニシャンの地位向上にも取り組んでおり、20年前から始まったKnowledge Transfer Partnershipというプログラムを通じて、かつて研究職と技術職の間に存在していた格差を是正し、技術職員の役割が重要視されるようになったようです。博士人材のキャリアパスは非常に多様で、Human Resources、ファンディング、アドミニストレータ、オペレーションマネージャーなど、さまざまな分野で活躍し、技術職員やURAとしてビジネスとつないでいます。日本と異なり、URAが若いのも特筆すべき点です。

未踏実験

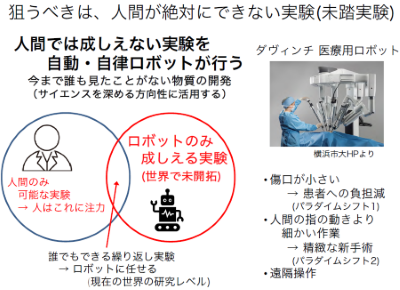

現状では、繰り返しの単純な実験はロボットに、人間にしかできない複雑な実験や創造的な試みは研究者が注力するというような構図が多く見られます。しかし、ロボットのみが可能とする未開拓の実験分野が存在します(未踏実験)。これは、人間が物理的・心理的な制約により行えない実験をロボットが担うことで、これまでの常識を覆す新しい発見に繋がる可能性を持っています。こうしたロボットの導入は、科学のパラダイムシフトを引き起こす基盤となるはずです。例えば、医療分野におけるダヴィンチは、小さな傷口での手術を可能にし、患者の負担を大幅に軽減することができ(パラダイムシフト1)、さらに、人間の指の動きを超える精密な操作が可能で、従来よりも細かい手術が実現されています(パラダイムシフト2)。加えて、遠隔操作による手術も可能で、新たな可能性を開拓しています。

真のデジタルトランスフォーメーション(DX)

人間が長年使用してきた実験器具や機器等をデジタル化することは、単に人間の作業の置き換えであり、デジタライゼーションにすぎません。一部の作業効率は向上しますが、根本的な変革には至りません。真のDXは、実験の手順や実験器具のあり方自体を再考することにより実現します。人間が実験を行うことを前提とせず、ロボットによる実験における最適なプロセスを追求するのです。例えば、従来の実験において用いられてきた乳鉢や乳棒といった器具は、本当に必要なのか?から考え直し、これらの形状や機能をロボットに最適化した場合、どのような新しい姿に変わるのかを考えることが、真のDXへの進展につながります。人間が実験をすることを前提とせず、ロボットが実験をした場合の最適解とは?を考え、単に機械的な置き換えを行うのではなく、ロボットの特性に合わせて実験器具やワークフロー全体を再設計することが求められます。ワークフローを見直すことこそが、真のデジタルトランスフォーメーションです。

全体を通じた雑感

日本が国際的な頭脳循環に積極的に参画するために必要な条件の一つとして外に見える「拠点」の整備があります。日本がグローバルな研究ネットワークに加わるためには、国際的な研究拠点が必要不可欠であり、他国の研究者との交流を深める場が求められます。英国では、地元に化学や材料産業が少ないため、研究成果の出口としてベンチャー企業の設立が主流となっていますが、日本は化学・材料産業において強みを持っており、技術移転の可能性が広がっています。日本は既に世界的に見ても多くの産学連携が進んでおり、今後もこれをさらに促進することが重要です。もちろん、日本においてもベンチャー企業の発展を望みます。既存の産業基盤をも活用し、より速やかな技術移転が期待されます。また、博士人材の活用、キャリアパスの多様化も、日本の研究力を高めるための重要な要素です。博士人材は、産学をつなぐ架け橋となり、総合的な研究力の向上に寄与する役割を担い、博士だからこそ可能な仕事や、高度なマネジメントを通じて、科学技術の進展に貢献できる場が多く存在します。博士人材の多様なキャリアパスの構築は、知的資源の最大限の活用に繋がり、国際競争力を高める鍵となるはずです。

日本が目指すべき「拠点形成」とその重要性

前出の通り、日本が絶対に進めるべきことが「拠点形成」です。この拠点は、ロボット研究者、AI研究者、システムインテグレータ、そして各分野の専門研究者がUnder the one roofとして集い、システムを開発・活用して研究を進める場です。世界に対してvisibleな存在であること、データや装置・ノウハウの共有を進め、相談窓口となる存在であること、標準化をリードする存在となります。この拠点には、ロボット研究者、AI研究者、材料科学者、ライフサイエンス研究者、物理学者、製薬・農林水産分野の研究者、企業関係者、分析計測機器メーカーなど、多岐にわたる専門家が集まります。最終的には研究成果のスピンアウトが実現し、利用料や特許料による独立運営が可能となることが理想です。このような体制は、日本が世界の「頭脳循環」に加わる鍵となり、日本の強みであるものづくり産業や理化学機器産業との連携を強化することで成し遂げられることになります。拠点を中心とした厚みのある研究者層の存在が、世界的なイノベーションを牽引し、未来の科学技術社会を支える基盤となるはずです。